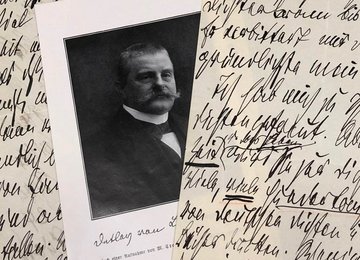

Detlev Freiherr von Liliencron

Liliencron, Friedrich Adolf Axel Freiherr von

Soldat, Spieler und Bürokrat; enttäuschter Amerika-Auswanderer; Übergangsschriftsteller zur literarischen Moderne

Geboren in Kiel am 03. Juni 1844

Gestorben in Alt-Rahlstedt (Hamburg) am 22. Juli 1909

1. Kiel

Die Stadt Kiel ist in ihrer jetzigen Größe und Gestalt bekanntermaßen ein Ergebnis der Flottenpolitik Wilhelms II. Man denke nur an die zahlreichen Werften, den Nord-Ostsee-Kanal, an die Garnisonskirche in der Wik, den Landtag im Gebäude der ehemaligen Marineakademie, an die Tirpitz-Mole oder, nicht zuletzt, die Kieler Woche. Die Einwohnerzahl Kiels verdreifacht sich zwischen 1871 und 1900 von knapp 32.000 auf fast 108.000 und verdoppelt sich bis 1914 noch einmal auf 220.000. #1 Der am 3. Juni 1844 in Kiel geborene Friedrich Adolf Axel von Liliencron beschreibt seine im wahrsten Sinne des Wortes boomende Vaterstadt in dem Gedicht „Wandlungen“ eher ernüchtert:

Da rannt ich von dannen und lief wieder fort

Aus meinem verzierbauten Heimatsort.

Doch eh ich mein Vaterstädtchen verließ,

Mein fortgeschrittenes Paradies,

Blieb ich noch einmal lange stehn,

Und mußte still, still auf mein Kinderland sehen:

Wie unrecht von mir, zu poltern, zu grollen

Und mit der „modernen“ Hetzjagd zu schmollen.

Ich sollt mich doch freun, daß auch meine Stadt

Sich regte und hob aus dem ewigen Matt,

Daß sie sich dehnte, sich umsah und streckte

Und die schlummernden Keime weckte.

Daß sie mitgeht mit der Zeit

Und sich vom Schlendrian befreit.

Vorwärts denn! Los aus dem Dreck und Druck,

Sei Schweiß und Preis dein Ehrenschmuck!

Nur mir vergönne, mein altliebes Nest,

Nicht wiederzukommen: Den letzten Rest

Meines Lebens will ich mirs so bewahren

Wie es war in den Kinderjahren.

Die beiden Grunderfahrungen der aufziehenden Moderne sind in diesem Gedicht sehr schön und sehr treffend beschrieben. Da wäre zum einen die enorme Geschwindigkeit, die der Fortschritt aufgenommen hat, Liliencron spricht gar von einer „modernen Hetzjagd“. Diese schier unaufhaltsame Entwicklung begleitet zum anderen ein Gefühl, das zwischen Faszination und blankem Entsetzen schwankt. Man muss sich die Moderne als eine solche Gleichzeitigkeit vorstellen, als ein kontrolliertes Entgleiten der Kontrolle über die Dinge, als eine permanente Innovation, die ein mitunter wehmütiges Geschichtsbewusstsein hervorruft.

In gewisser Weise zeichnet diese Paradoxie das Gesamtwerk aus. In seiner Kombination von Avantgardismus und Traditionalismus, von Eleganz und Bodenständigkeit, Weltflucht und Welthaltigkeit bildet Liliencron wie kein zweiter Autor die Zerrissenheit des Deutschen Kaiserreichs ab, das sich erst so spät in einer bereits so überkommenen Form konstituiert. Als der jugendliche Freiherr Kiel 1861 verlässt, um an der Erfurter Realschule das Abitur abzulegen, ist die Stadt noch ein verschlafenes Nest und Deutschland der berühmte Flickenteppich weitgehend autonom agierender Kleinstaaten. Fünfzig Jahre später, als die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Liliencron die Ehrendoktorwürde verleiht, tummeln sich auf den Kais und Promenaden der Stadt Angehörige der deutschen Haute Volée und des kaiserlichen Militärs. Mit beiden Gruppen hat der Dichter in seinem letzten Lebensjahr nicht mehr viel zu tun, obwohl er ihnen ursprünglich entstammt. „Dr. Detlev Baron von Liliencron, Hauptmann a. D.“ steht auf den Dankeskarten zur Verleihung des Doktorats. Den kaiserlichen Ehrensold erhält Liliencron indes nicht für militärische, sondern für seine dichterischen Verdienste.

2. Eckernförde, Flensburg, Plön – Pellworm und Kellinghusen

Nachdem Liliencron in Erfurt das Abitur abgelegt hat, tritt er in die Berliner Kadettenanstalt ein. Seine militärische Laufbahn beeinflusst in zweifacher Hinsicht seine dichterische Karriere: einmal in der Wahl der Sujets. Der erste, 1883 erscheinende Gedichtband trägt den schwärmerischen Titel Adjutantenritte, und noch in seinem späten Roman Leben und Lüge zitiert Liliencron die eigenen Feldtagebücher. Das Soldatentum ist aber auch ex negativo wichtig – als Bedingung seiner Tätigkeit als einer der ersten ‚freien’, das heißt auf das gewerbsmäßige Schreiben angewiesenen Schriftsteller. Denn Liliencron muss das Militär zwar hochdekoriert, aber doch aus ganz weltlichen Gründen verlassen: er hat Spielschulden, für die sein Vater, der aus diesem Grund sogar Versicherungen verkauft, nur zum Teil aufkommen kann. Wie der Soldatenberuf bleibt auch eine kurze Episode in Amerika (1875-77) ohne Perspektive. Und so ist die Rückkehr nach Schleswig-Holstein der Versuch eines Neuanfangs. Der vierunddreißigjähre Sekondelieutnant außer Dienst lässt sich in den Landratsämtern Eckernförde und Plön, sowie als stellvertretender Hardesvogt in Flensburg zum preußischen Verwaltungsangestellten ausbilden.

Seine Zeit als Hardesvogt auf der Nordseeinsel Pellworm und als Kirchspielvogt in Kellinghusen ist leider nicht mit der erhofften Änderung des Lebenswandels verbunden. Nach wie vor lässt der schon notorische „Schuldenbaron“ es sich gut gehen, vertrinkt und verspielt sein Gehalt, so dass am Ende sogar das Bett gepfändet wird. #2 Wie ernst und trostlos die Lage tatsächlich ist, lässt sich anhand der Briefe rekonstruieren. An den Journalisten und Schriftsteller Hermann Heiberg, der sich für seinen Freund nach dessen – lediglich einem Offenbarungseid zuvorkommender – Kündigung als Kirchspielvogt verwendet hat, schreibt Liliencron im Januar 1886:

Lieber Heiberg! Sehr, sehr bin ich Dir in betreff Kahlden’s und Heiligendamm’s verbunden, wer würde (beziehungsweise werde) gerne diese Sache annehmen: aber ein durchaus verschuldeter Mensch, der, wo er geht und steht, und sei’s auf Popokatepetl, sofort täglich wieder verklagt werden wird; der täglich – wie ich z. B. heute wieder – den Offenbarungseid leisten muß, [...] was soll der in einem fashionablen Bade. Für die 1000-1200 M. müßte ich allein Toilette haben. Ich bin ja gänzlich herunter: es hat einen Grad erreicht, von dem Du nicht annähernd eine Ahnung haben kannst. Das Erste war, als mein Abschied bekannt wurde, daß von diesem Moment an mir keiner mehr etwas borgte: Fleischer, Schuster, Eierhändler, Wirt, Milchmann p.p. […]. Kein Brot, keine Feuerung 9 Tage lang. Wie stets in solchen Zeitläuften ist es unmöglich auch nur einen Pfennig zu leihen.

Wulf Kirsten zeichnet insgesamt ein erschreckendes Bild des Dichters, wenn er schreibt:

Als Deklassierter war er ganz auf sich gestellt, von seiner Kaste und Klasse ‚fallengelassen’, für den situierten Bürger eine ‚verkrachte Existenz’, an seinem Wohnort geächtet und als ‚Bruder Liederlich’ verachtet, umgeben von dem zweifelhaften Air eines ‚Pumpgenies’ und ‚holsteinischen Bettelbarons’.

Und doch ist die Zeit in preußischer Verwaltung wichtig für das Werk. Denn genauso wie die militärische Ausbildung der Lyrik einen gewissen Schmiss einschreibt, der nachfolgende Dichter wie Gottfried Benn begeistert, inspiriert das Land Schleswig-Holstein Liliencron zu einigen seiner schönsten Gedichte: „Trutz, blanke Hans“, „Pidder Lüng“, „Betrunken“ gehören dazu. In dieser Besinnung auf die Heimat und ihre Geschichte ist der Lyriker Liliencron ganz dem Zeitgeist verhaftet – und gleichzeitig weit voraus.

Wie das? Die Bestrebungen des Reiches gehen nach außen. Die siegreichen Einigungskriege gegen Österreich, Dänemark und Frankreich schreiben dem Kaiserreich einen territorialen Anspruch ein. Nach dem Abschied des mäßigenden ‚Lotsen’ Bismarck schießen die kolonialen Ziele Wilhelms II. ins Kraut. Wer zu dieser Zeit ‚Deutschland’ sagt, meint immer auch die junge Weltmacht: „Das ganze Deutschland soll es sein!“ wie es bei Ernst Moritz Arndt heißt, der von überseeischen ‚Besitzungen’ indes nur träumen konnte. Liliencron geht einen anderen Weg und man wird keinen einzigen nationalchauvinistischen Vers bei ihm finden. Denn dieser Weg führt nach innen, ins schwermütige Herz seines Landes.

Gewährsmann und zentraler Bezugspunkt dieses Weges ist ein soeben verstorbener Jurist aus Husum, den Liliencron in seinem zweiten, 1889 erschienenen Gedichtband direkt anspricht:

Viel dunkelrote Rosen schütt‘ ich dir

Um deines Marmorsarges weiße Wände,

Und senke meine Stirn dem kalten Stein:

Du warst ein Dichter, den ich sehr geliebt,

Und den ich lieben werde bis an’s Grab.

Du warst ein Dichter – denn, was du erlebt,

Vielleicht von einem Tropfen nur Erinnern,

Trieb eine Knospe; welche Blume dann

Aus ihr erwuchs, das gab dir Phantasie.

[...]

Du hattest Phantasie; ein selten Ding

In unsern nüchternen Verstandeszeiten.Du warst ein Dichter und du warst ein Künstler.

Ein Dichter: – wohl aus tausend Quellen rinnt es,

Die unterirdisch laufen, rinnt’s ihm zu.

Noch fand kein Mensch je, was den Dichter schuf.Wie tief doch sahst du in ein Menschenherz,

Und unser Heimatland, das ernste, treue,

Mit ewiger Feuchte, selt’nem Sonnenblick,

Du kanntest seine Art. Kein andrer wohl

Nahm so den Erdgeruch aus Wald und Feld

In seine Schrift wie du.

[...]

Liliencrons Verfahren ist subtil, aber radikal. Zunächst spricht er in diesem Totengedicht nicht über Theodor Storm, sondern über seine Liebe zu Storm. Die von diesem zur Vollendung gebrachte Verklärung des Biografischen ins Allgemeingültige wird hier quasi rückgängig gemacht. Denn Liliencron lobt ja gerade die „Phantasie“, welche die künstlerische Schöpfung aus dem winzigen Kern des Erlebens entwickelt. Literatur wird so zum Gegenteil der „nüchternen Verstandeszeiten“ und der Dichter ihr fast übersinnliches Medium: „noch fand kein Mensch je, was den Dichter schuf.“ Es nimmt auf den ersten Blick Wunder, dass Liliencron nun ausgerechnet auf Storms Heimatverbundenheit zu sprechen kommt, die für den Husumer doch keine „Phantasie“, sondern bittere politische Realität war. Aber gerade in der pointierten Evokation der heimatlichen „Art“, der „ewigen[n] Feuchte“, dem „Erdgeruch“ beweist der Dichter ein Gespür für Abstraktion.

Denn keins der Attribute ist für sich genommen spezifisch für Schleswig-Holstein, sie werden es erst durch den vom Gedicht selbst gestifteten Rahmen. Anders als Storm, der mit Gedichten wie „Die Stadt“ (1852) einen Modus des Erlebens orchestriert, etabliert Liliencron mit seiner Dichtung eine ästhetische Gegenwelt, aus der gerade „kein direkter Weg ins Leben“ führt, wie Hugo von Hofmannsthal es nur wenig später in seinem Aufsatz „Poesie und Leben“ (1896) ausdrücken wird. Die „tausend Quellen“ laufen dem Dichter „unterirdisch“ zu, es zählt allein der Moment der Lektüre.

Es mag übertrieben scheinen, Liliencrons Modernität gerade in seiner Liebe zu Storm zu entdecken. Aber tatsächlich scheint die Entwicklung einer eigenen dichterischen Sprache eng mit der ‚Entdeckung’ eines Sehnsuchtsraums verbunden zu sein. Nimmt man als Beispiel das 1883 in den Adjutantenritten erschienene Gedicht „Trutz blanke Hans“, fällt auf, dass sich in die friesische Sage allerlei exotisches Zubehör mischt: von „Englands Strand“ ist die Rede und von „Brasiliens Sand“, die „Sänften“ der reichen Rungholter „tragen Syrer und Mohren / Mit Goldblech und Flitter in Nasen und Ohren“, es „klingen Cymbeln“ usw. In der 1666 erschienen Nordfriesischen Chronik des Pastors Anton Heimreich meint der „blanke Hans“ zweifelsfrei und ausschließlich die Nordsee. #3 Liliencron, der sich gewiss auf diese erste Schilderung der Rungholt-Sage bezieht, umgreift hingegen den gesamten Atlantik: „Von Brasilien glänzt bis zu Norwegs Riffen / Das Meer wie schlafender Stahl, der geschliffen / Trutz, blanke Hans“. Und auch der Maßstab ist ein anderer: „Ein einziger Schrei – die Stadt ist versunken / Und Hunderttausende sind ertrunken“. Das historische Rungholt mag ein reicher Flecken gewesen sein, derartige Einwohnerzahlen aber suchte man – damals wie heute – in Nordfriesland vergeblich.

Wichtiger als die historische Quelle war demnach wohl Storms Erzählung Eine Halligfahrt (1871), die vom Untergang Rungholts spricht und die Liliencron offenkundig zu überbieten versucht. „Auf allen Meeren“, heißt es bei Storm, „schwammen die Schiffe von Rungholt und trugen die Schätze aller Weltteile in die Heimat.“ Liliencron literarisiert, ganz im Gegensatz zum großen Realisten, nicht die Geschichte, sondern die Literatur selbst: L’art pour l’art. Er ist also gerade dort modern, wo er die vorgefundenen Zeichen in seine eigene Sprache übersetzt, sie wiederholt, überbietet und dadurch erneuert. In seinem Schreiben baut sich Detlev von Liliencron so eine Phantasiewelt auf, die in krassem Gegensatz zu seiner faktischen Umgebung steht, die in Kellinghusen noch mehr als auf Pellworm bittere Armut und gesellschaftliche Isolation kennzeichnet.

3. Altona, Alt-Rahlstedt – Kiel (1891-1909)

Nachdem die norddeutsche Provinz ihn zum Dichter machte, der sich um keinen Brotberuf mehr mühen mag, und zwei längere Aufenthalte in München die kulturellen Reserven wieder aufgeladen haben, versucht Liliencron einen zweiten Neuanfang in Ottensen, damals noch Teil der selbstständigen Stadt Altona. Kurz darauf, 1892, lässt er sich von seiner zweiten Ehefrau Augusta Brandt scheiden, zieht abermals um. Erste Cantusse des lyrischen Hauptwerks Poggfred sind bereits erschienen, 1893 folgen dann die Neuen Gedichte mit ihrer augenzwinkernden Remineszenz an die „hellblonden hübschen Friesenmädchen“ („Betrunken“). 1896 erscheint die erste reguläre Auflage des Poggfred, laut Untertitel „kunterbuntes Epos in 12 Cantussen“ und bis 1908, da wohnt der Autor längst in Alt-Rahlstedt, auf 29 Gesänge anwachsendes opus magnum.

Es ist bemerkenswert und dennoch nicht erstaunlich, dass Liliencron so lange an seinem Poggfred schreibt und ihn um immer neuer Strophen ergänzt. Denn einerseits erlaubt die gefundene Form es ihm, alltägliche und besondere Ereignisse seines Lebens direkt in die Dichtung einzuspeisen und so zu verewigen: „Die Stanze ist mir nur der Zellenstand / Den Honig bringen meine heimischen Bienen“ (1. Cantus). Auf der anderen Seite ist die abgeschiedene Welt des Gutes „Poggfred“ ihm Projektionsfläche und Kompensation des eigenen immer noch unsteten, von Geldsorgen wie allmählicher Anerkennung als Poet geprägten Lebens:

Von meinen Schlössern fern und fern der Stadt,

Inmitten zwischen Wiesen, zwischen Hecken,

Liegt aller Welt und alles Leben satt,

Spielt einsam unterm Blumenflor Verstecken

Ein simpel Häuchen, wie ein weißes Blatt,

Das keine Lästerzunge kann belecken.

Sein Name ist Poggfred, hochdeutsch Froschfrieden,

Denn Friede ist den Fröschen da beschieden.

Es ist fast müßig zu erwähnen: Der echte Liliencron verfügt weder über ein „simpel Häuschen“ im Grünen noch über fernliegende „Schlösser“, sondern bewohnt in der Palmaille 5 in Altona zwei Zimmer unter dem Dach. #4 Aber schon der niederdeutsche Name des Anwesens zeigt, welche Poetik der Dichter wieder – oder: immer noch verfolgt. Auch im Poggfred besitzt die Storm’sche Provinz die Funktion einer Bühne, welche die Literatur ganz nach Geschmack bespielen kann. Es liegt psychologisch nahe, die literarische Idylle als Flucht aus der tristen Lebenswelt zu lesen, aber das wäre vormodern gedacht. Vielmehr scheint es, als schätze Liliencron seine ökonomische und soziale Misere gering, eben weil er Erfüllung in der autonomen Sphäre der Kunst findet. So wie Joseph Beuys viele Jahre später jeden Menschen zum Künstler erklären wird, wird Liliencron offenbar erst als Künstler zum Menschen.

Der mit dieser Haltung notwendig verbundenen Gefahr der Realitätsfremde begegnet der Autor am Ende seines Lebens auf denkbar originelle Weise, nämlich mit einem programmatisch Leben und Lüge betitelten „biografischen Roman“. #5 Aber es ist nicht Friedrich Adolf Axel von Liliencron, von dem hier die Rede ist, und auch nicht von Detlev von Liliencron, wie er sich als Dichter nennt, sondern von einem gewissen „Raimon, Devantlepons, Enewold, Kai, Kriegsbereit“ Vorbrüggen. #6 Dieser junge Mann wird unter dem glücklichen Stern Aldebaran geboren und erbt von einem dänischen Onkel ein unschätzbares Vermögen, das ihn jeder weltlichen Sorge entbindet. Liliencron nutzt seinen Roman, wie schon einen ersten Versuch in dieser Gattung, #7 um seine Weltanschauung darzulegen. Entlang der losen Handlungsfolge reihen sich zahlreiche Bekenntnisse zu Preußen, zur Literatur, zur Liebe, Freundschaft, Familie – und zur Heimatstadt des Autors. Denn der junge Kai Vorbrüggen zieht nach dem Tod des Vaters in ein dem Onkel gehörendes Stadthaus:

Dies Haus mit großem Garten lag auf der Prüne in Kiel. Es hieß das Thienensche Haus, weil es früher im Besitz der altadlichen schleswig-holsteinischen Familie von Thienen gewesen war. [...] Das Thienensche Haus lag ziemlich einsam. Nur einmal im Jahr war es lebhaft vor seinen Fenstern: wenn an einem bestimmten Tage im Juli die Backenbietergilde (Backenbeißergilde) daran vorbeimarschierte auf ihren Schützenhof.

Dem Roman sind solche Ausflüge in die Ortskunde nicht fremd, was der Handlung nicht unbedingt zuträglich ist. In diesem speziellen Fall erlaubt sich der Autor jedoch vermutlich einen Spaß. Über den Reichtum von Liliencrons Vorfahr Andreas Pauli nämlich schreibt Biograf Heinrich Spiero:

Sein Grundbesitz machte mannigfache Wandlungen durch – er erweiterte sich rasch und bedeutend, ging dann aber wieder bis auf knappe Reste zurück, zum Teil durch die Verschwendungssucht eines seiner Söhne, Andreas des Jüngeren auf Sehestedt, der mit einem Fräulein von Thienen verheiratet war [...].

Mir scheint dieses Spiel mit Fakt und Fiktion, mit Leben und Lüge, das entschiedenste Merkmal von Liliencrons Modernität zu sein. Die zahlreichen, in diesem Beitrag nur in Ansätzen nachgezeichneten Bezüge zu Schleswig-Holstein und Kiel sind demnach mehr als Lokalpatriotismus. Sie fungieren als Koordinaten, innerhalb derer sich das literarische Werk entfalten kann. Liliencron gelangt als Autor noch nicht zum vollen Bewusstsein derjenigen Verfahren, die wir bei seinen Lesern und Anhängern, bei Thomas Mann, Rainer Maria Rilke oder Karl Kraus, als genialische Zeichen eines neuen Zeitalters werten. Aber er kompiliert, montiert, ironisiert und interpoliert die Daten seines Lebens bereits, als wäre dieses Leben ein fader Abklatsch der Literatur.

30.9.21 Ole Petras

ANMERKUNGEN

1 Diese Zahlen liefert die Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte e.V. (https://kieler-stadtgeschichte.de).

2 Vgl. Erich Maletzke: Detlev von Liliencron. Poet und Schuldenbaron. Neumünster 2011, S. 125.

3 Nord-Fresische Chronick, darin von denen dem Schleßwigischen Hertzogthum incorporirten Fresischen Landschafften wird berichtet. Mit Fleiß zusammen geschrieben durch M. Antonium Heimreich. Schleßwich 1666.

4 Eine Fotografie der Hauses findet sich in: Joachim Kersten: Detlev von Liliencron – Ein Porträt. In: Joachim Kersten, Friedrich Pfäfflin: Detlev von Liliencron entdeckt, gefeiert und gelesen von Karl Kraus. Göttingen 2016, S. 7-95, hier S. 59. Die Miete in Alt-Rahlstedt zahlt Friedrich Nietzsches Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche.

5 Detlev von Liliencron: Leben und Lüge. Ein biographischer Roman. Nachwort von Ole Petras. Neumünster 2021. Zuerst: Berlin 1908.

6 Ebd., S. 16.

7 Detlev von Liliencron: Der Mäcen. Hg. von Philipp Pabst. Neumünster 2013. Zuerst: Leipzig 1889.

Veranstaltungen

Keine Veranstaltungen vorhanden

WERKE

• Sämtliche Werke in 15 Bänden. Berlin: Schuster & Loeffler 1894-1910.

• Gesammelte Werke in 8 Bänden. Hrsg. von Richard Dehmel. Berlin: Schuster & Loeffler 1911-12.

• Ausgewählte Briefe. Hrsg. von Richard Dehmel. 2 Bde., Berlin: Schuster & Loeffler 1910.

• Ausgewählte Werke. Hrsg. von Walter Hettche. Neumünster: Wachholtz 2009.

• Leben und Lüge. Ein biographischer Roman. Nachwort von Ole Petras. Kiel: Wachholtz 2021. (erstmals: 1908)